Dopo la dissonanza cognitiva da Qe, gli industriali ora guardano al proxy tedesco. Dove le imprese si dicono già obbligate a trasferire i costi sulla filiera e la crisi da supply chain punta al 2022

Carlo Bonomi non è uomo dall’impazzimento facile. Né predisposto culturalmente alla sparata emotiva. Come leggere allora il suo attacco a freddo contro sindacati e governo, nella persona del ministro Andrea Orlando, dal palco del Meeting di Rimini? Dissonanza cognitiva, una delle conseguenze avverse e indesiderate del Qe.

Se da un lato il presidente di Confindustria è assolutamente conscio del ruolo vitale che la Bce sta giocando in questa contingenza pandemica, dall’altro deve difendere una categoria che - almeno ufficialmente - fa riferimento alla realtà di cifre, numeri, percentuali. E soprattutto, fatturato e margini. Insomma, se la prima staffilata indirizzata al capo del governo nel giorno del suo ottimistico saluto pre-vacanziero agli italiani doveva sortire l’effetto di una sveglia, ha fallito. Ecco, quindi, la necessità di una spallata. Un gesto talmente eclatante e inaspettato da catalizzare forzatamente l’attenzione.

Come d’altronde testimoniato dalle prime pagine conquistate, dovendo oltretutto lottare contro un antagonista mediatico di tutto rispetto come l’Afghanistan. Carlo Bonomi sa tre cose. Primo, la festa di tassi ultra-bassi e conseguente finanziamento a costo zero sta per finire. O, comunque, non rappresenta una realtà su cui pianificare un futuro credibile. Secondo, l’autunno sarà tutt’altro che roseo. E l’eccessivo ottimismo da Recovery Fund dal governo unito proprio a un sindacato che, sfruttando questa onda lunga, cerca in Palazzo Chigi una sponda per massimizzare i propri margini di rendita di posizione politica, ha portato Confindustria a una decisione: meglio rompere adesso, cercando poi una mediazione che attendere e non avere più alternative.

Terzo, gli industriali sanno che ormai esiste un nuovo proxy pandemico relativo ai trend macro: la Cina anticipa di tre mesi l’Europa, la Germania opera da avanguardia con il medesimo arco temporale sul resto dei membri Ue. Italia in testa, stante il livello di interdipendenza commerciale fra industria teutonica e subfornitura e componentistica italiane. E questa tabella

Fonte: Bloomberg

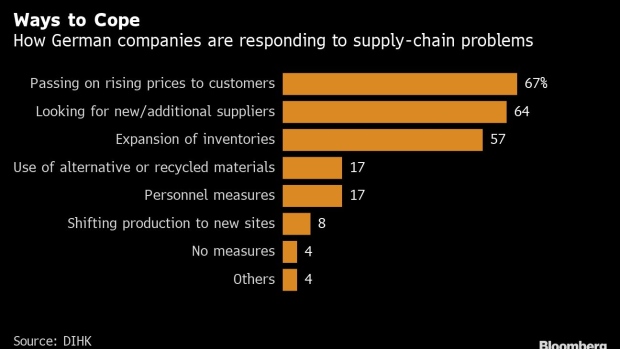

fa scorrere un brivido lungo la schiena: come riportato da Bloomberg, in base al sondaggio condotto dall’Associazione delle Camere di Commercio e dell’Industria tedesca (DIHK), solo circa un quinto delle quasi 3.000 aziende associate si aspetta miglioramenti sulla supply chain entro la fine di quest’anno, mentre un quarto degli interpellati ammette preoccupato di non avere un’idea rispetto ai tempi reali di risoluzione del problema.

Il rischio maggiore e ormai incombente, stante i margini strizzati ormai al massimo? Lo mostra la tabella e la sua prima risposta, in base ai dati percentuali: l’arrivo dell’autunno potrebbe coincidere con una seconda fiammata inflazionistica. Questa volta non alimentata da materie prime in ebollizione da entusiasmo per la ripresa e speculazione da Qe, bensì dal trasferimento forzato sulla filiera dei costi ormai esorbitanti alla produzione. Tradotto, prezzi al dettaglio che salgono. E potere d’acquisto che, di conseguenza, cala. E se questo spaventa una realtà come quella tedesca, terrorizza letteralmente un quadro come quello italiano già alle prese con una miriade di crisi industriali, dalla Whirlpool a realtà locali più piccole.

Ecco spiegato, in parte almeno, lo sfogo su delocalizzazioni, approccio sindacale al green pass e vaccino per le aziende. Ma, soprattutto, la polemica sui costi della quarantena del lavoratore che l’esecutivo vorrebbe a carico delle imprese. E l’esempio tedesco è davvero serio. A detta del responsabile per il commercio estero della DIHK, Volker Treier, la scarsità di materie prime e i problemi sulla catena di fornitura delle componenti stanno già colpendo molto duramente e su larga scala l’economia tedesca. Gli sviluppi a cui stiamo assistendo possono rendere la ripresa economica dalla pandemia significativamente più difficile.

E ancora: Anche perché la continua penuria di materie, giorno dopo giorno, sembra tramutarsi in un proxy del fatto che l’accelerazione nelle dinamiche dei prezzi non sia destinata a restare un fenomeno di breve termine ma che, anzi, influenzerà l’intera economia mondiale per un lasso di tempo medio-lungo, conclude Treier. E come se questo non bastasse, sempre dalla Germania è appena giunto anche uno studio del Cologne Institute for Economic Research, in base al quale gli esportatori tedeschi cominciano a patire una crescente pressione sui loro mercati interni a causa delle esportazioni cinesi verso l’Ue.

Di fatto, la conferma che la Cina non è più un diffusore seriale e su scala globale di beni di scarsissima qualità, destinati quindi a operare come numeratore in base al volume e non al valore intrinseco. Stando al report, il Dragone sta focalizzando il suo export verso il Vecchio Continente sempre più su beni industriali sofisticati e di alta qualità, come macchinari, prodotti del comparto automotive e farmaceutico. I numeri parlano chiaro: la percentuale di questi beni cinesi di gamma elevata che entrano sul mercato europeo è passata dal 50,7% del 2000 al 68,2% del 2019.

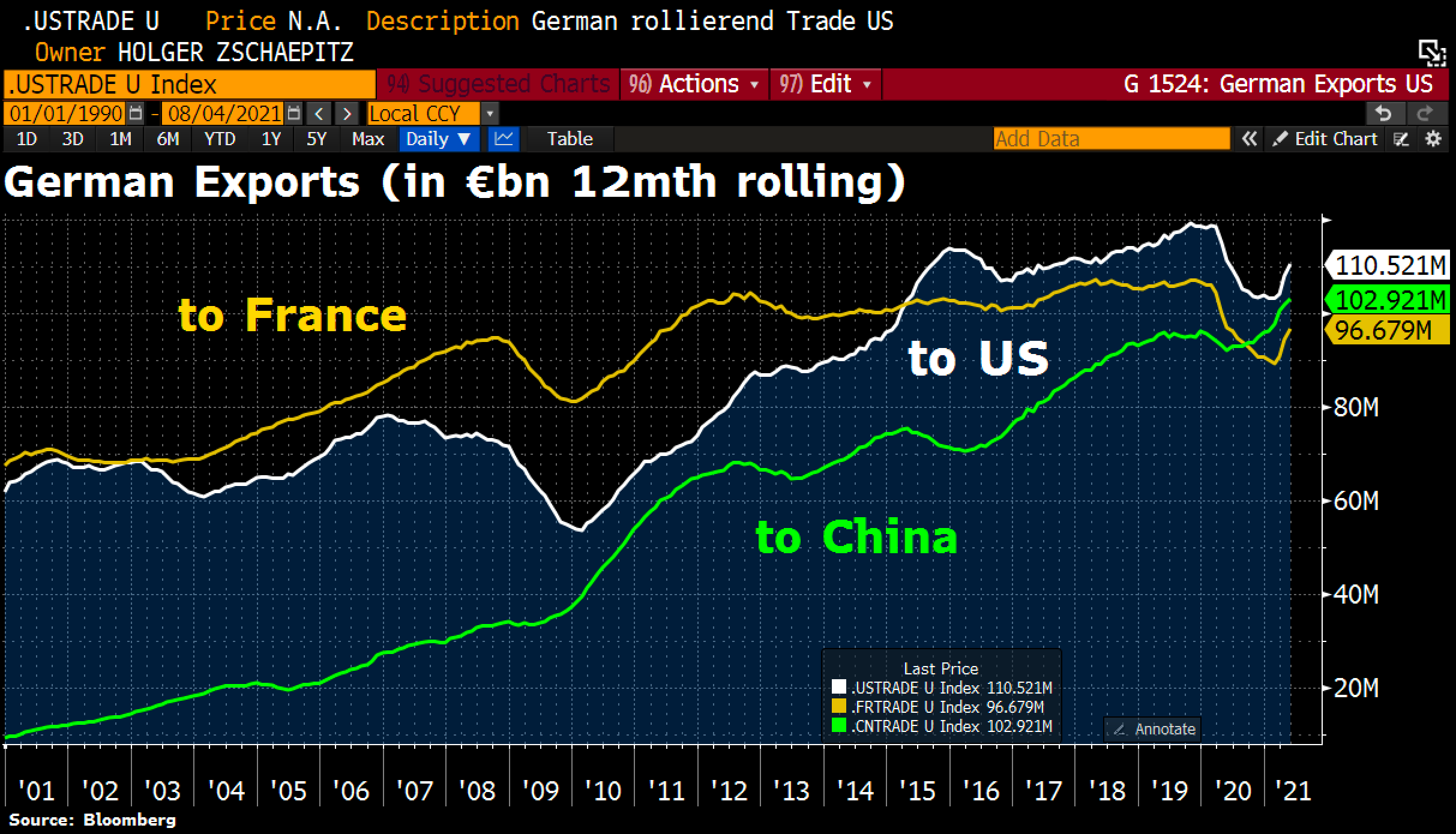

E questi due grafici

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

mostrano come questa dinamica presenti una duplice, ulteriore criticità. Primo, Berlino difficilmente potrà ingaggiare una disputa con Pechino rispetto ai beni esportati, tantomeno in sede Ue, poiché - al netto, dell’accordo fra Unione Europea e Cina fortemente voluto proprio da Angela Merkel come ultimo atto della sua presidenza di turno nel dicembre scorso - oggi il mercato del Dragone garantisce all’export tedesco qualcosa come 103 miliardi di euro di controvalore, molto più della Francia e solo a 8 miliardi di distanza dal primo partner, gli Usa.

Secondo, Berlino non può in alcun modo - soprattutto oggi, a fronte della variante Delta che rischia di far deragliare la ripresa - mettere a repentaglio il proprio export verso la Cina, visto che la sua bilancia commerciale è finalmente risalita a quota 200 miliardi di euro. Ancora lontana dal vecchio massimo di 252 miliardi ma comunque lontana dall’area 175 miliardi della crisi pandemica, un vero e proprio incubo commerciale. Confindustria, quasi certamente, è conscia di queste dinamiche. Così come lo è del loro fall-out potenziale sul ben più sensibile e vulnerabile tessuto industriale e di impresa italiano, finora tenuto a galla anche da interventi emergenziali posti in essere a continui colpi di deficit e scostamenti dai governi susseguitisi.

Ora la musica sta cambiando. O, quantomeno, è decisamente rallentata. Dopo il voto tedesco del 26 settembre rischia però di fermarsi del tutto, in primis a livello di sostegno Bce. A quel punto, tutti cercheranno le scialuppe di salvataggio. Ma l’economia italiana (con il suo stock di debito pubblico) è troppo grande per potersi mettere in salvo. Alla luce di questo, Carlo Bonomi ha rotto gli indugi. Meglio litigare adesso sui conti ancora da regolare che attendere di trovare un compromesso fra qualche mese. Perché in quel caso, si farebbe pace di fronte al notaio Ue. Ma per l’apertura del testamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti