Il neo-presidente del Paese andino ha cambiato a tempo di record la sua agenda: niente nazionalizzazione delle risorse minerarie. La fame di commodities per la transizione ecologica ha già scatenato un furibondo risiko globale, in cui la Cina parte favorita. E stranamente, il jihadismo è tornato a farsi sentire, preannunciando una stagione di destabilizzazione che potrebbe sottendere interessi inconfessabili. In nome dell’ambiente

Ricorrendo a un consumato cinismo, alcuni analisti hanno definito la dinamica come sindrome Allende. Ovvero, la consapevolezza ex ante del rischio insito in una presa di posizione troppo drastica in contrasto ai desiderata Usa per l’America Latina. Detto fatto, Pedro Castillo, candidato di sinistra che lo spoglio vede come nuovo presidente del Perù (con il 99% dello scrutinio effettuato, godrebbe di un 50.2% contro il 49,8% di Keiko Fujimori), ha immediatamente trasformato la sua intenzione di nazionalizzare le risorse minerarie del Paese nell’imposizione di una extra-tassa per finanziare la lotta alla povertà.

Ancora non basta per sciogliere i dubbi delle multinazionali interessate allo sfruttamento delle miniere ma già un passo avanti, tanto da aver placato immediatamente le ire del Dipartimento di Stato, a botta calda pronto a sostenere le denunce di brogli avanzate dalla Fujimori, la quale nelle ultime ore ha chiesto l’annullamento di 200.000 voti. Una cosa è parlare di certi argomenti, un’altra è scendere nel dettaglio di meccanismi legali e giuridici rispetto ai medesimi temi. Quello in atto non è certo un evento di breve termine, chiosa al riguardo Cesar Perez-Novoa, analista presso la BTG Pactual. D’altronde, era altresì impossibile che un candidato con il profilo populista di Castillo non toccasse l’argomento a ridosso del voto. L’attività mineraria pesa per l’11% del Pil peruviano e il 15% delle entrate fiscali totali, stando a dati della Verisk Maplecroft.

Ma, soprattutto, oltre a essere fornitore privilegiato di argento e zinco, il Paese andino è il secondo produttore al mondo di rame. E questi due grafici

Fonte: Bloomberg

Fonte: Statista/IEA

mettono la situazione in prospettiva: se il primo mostra il trend di prezzo del minerale, il secondo apre uno scenario globale a dir poco rivoluzionario. La svolta green, la grande riconversione ambientale del sistema produttivo, sta trasformando alcune materie prime minerali in veri e propri tesori da accaparrarsi. Fra queste, nemmeno a dirlo, il rame. I numeri parlano chiaro e sono contenuti nell’ultimo report dell’International Energy Agency (IEA). Da qui al 2040, la domanda globale per determinati minerali è destinata a volare alle stelle. In principal modo il litio, visto che solo le tecnologie legate all’energia pulita dovrebbero drenare fra il 74% e il 92% della fornitura mondiale entro quell’arco temporale.

Ma anche cobalto e nickel seguiranno in prospettiva uno scenario simile, visto che entro il 2040 il primo vedrà una percentuale fino al 70% di tutto quanto estratto assorbito dal comparto delle rinnovabili, mentre il secondo fra il 30% e il 60%. Poi, il rame. Ad oggi, la domanda aggregata del settore green è di 7 milioni di tonnellate di minerali l’anno ma per operare in ossequio al progetti di zero emissioni entro il 2050, come da agenda IEA, da qui al 2040 quel quantitativo dovrà aumentare di sei volte, raggiungendo i 43 milioni di tonnellate l’anno. Praticamente, il business del futuro. E del presente. Ma un business con pochi produttori e quantitativi limitati su cui mettere le mani. Da subito.

Ad esempio, il 70% della produzione globale di cobalto arriva dalla Repubblica Democratica del Congo, mentre il 60% di terre rare e grafite hanno la loro patria in Cina. Ovvero, in casa di uno dei grandi players globali. Il quale parte quindi avvantaggiato. Due volte, perché parlando di nickel, più della metà della produzione globale arriva solo da tre Paesi, di cui uno è la Russia con l’11%. Di fatto, alleato cinese e tutt’altro che in buoni rapporti con Usa e Ue. Gli altri due? Tutti da conquistare: Indonesia con ben il 33% e Filippine con il 12%. Guarda caso, poi, dallo scorso marzo l’Africa è divenuta nuovamente terra di conquista per il jihadismo globale. Destabilizzazione allo stato puro, travestita da guerra santa.

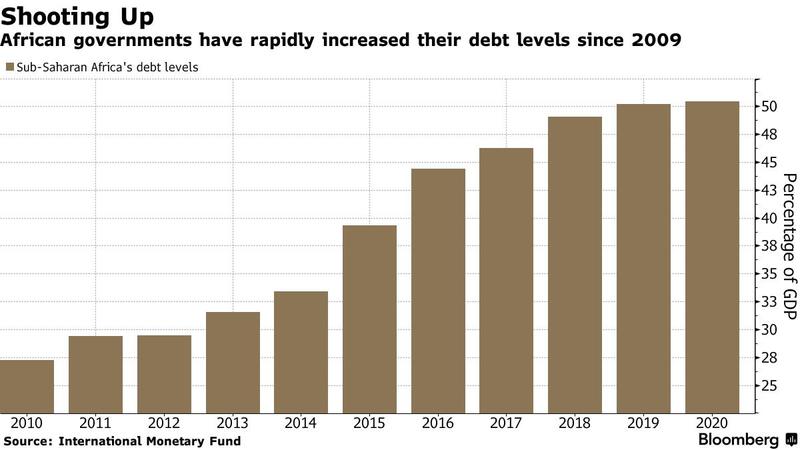

Contro cui, ovviamente, qualcuno potrebbe essere pronto a schierarsi in prima persona. Guadagnando così avamposti. Anche alla luce di quanto contenuto in queste immagini:

Fonte: Bloomberg

Fonte: Stratfor

oltre a detenere un vantaggio enorme a livello di produzione interna, la Cina ha infatti giocato d’anticipo anche con la sua colonizzazione silenziosa dell’Africa a colpi di prestiti miliardari verso governi ultra-indebitati e satrapie pronte a vendersi al miglior offerente. Il quale, ovviamente, ha sfruttato quegli yuan per garantirsi fedeltà di lungo periodo, in cambio di piani infrastrutturali.

Di colpo, il 22 marzo scorso il Niger - terzo produttore di uranio al mondo - ha vissuto la peggior strage mai perpetrata dall’integralismo islamico sul proprio territorio: 137 morti in tre attacchi contro altrettanti villaggi nella regione di Tahoua. Il 5 giugno, poi, almeno 160 vittime civili nel Nord del Burkina Faso, dove milizie jihadiste hanno fatto strage nel villaggio di Solhan, non lontano proprio dal confine con il Niger. Il Paese è definito il forziere dell’oro africano ma oltre alle miniere auree può contare su altre produzioni di grande interesse strategico. Poco prima, il 24 maggio, colpo di Stato di Mali. Una situazione talmente grave da aver spinto la Francia, storicamente presente nel Paese, a sospendere del tutto la cooperazione militare. La nazione è anch’essa grande produttore di oro e uranio ma, a differenza di altri Stati africani, conosce un’attività estrattiva ancora limitata: mettere le mani su quelle risorse potrebbe rivelarsi quindi il jolly nel mazzo.

Infine, il riacutizzarsi della crisi interna alla Nigeria, dove il presidente Muhammadu Buhari a inizio giugno ha deciso il bando totale di Twitter nel Paese, scatenando le proteste di Usa e Ue. Al centro della disputa, il conflitto con la nuova forza di rappresentanza del Biafra e il suo braccio armato, ritenuto responsabile di diversi attacchi contro infrastrutture e verso cui il presidente - a capo dell’esercito proprio durante la guerra civile del 1967-1970 - ha prospettato l’utilizzo di maniera decisamente forti. E per quanto il ruolo di produttore primario di petrolio in Africa poco si concili con la corsa al green e alle sue risorse minerarie, la Nigeria vanta anche uno status di primissimo livello nell’output di gas naturale. Oltre che il peso politico di una nazione con 200 milioni di abitanti.

Ad aggravare il quadro, la conferma solo il 6 giugno scorso da parte del ramo africano dell’Isis della morte del leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, fattosi esplodere per sfuggire alla cattura da parte di un gruppo rivale. E la milizia islamista, operativa soprattutto nel nord proprio della Nigeria, ha immediatamente aperto le ostilità da mancanza di leadership, assaltando diversi villaggi nell’area di Danko-Wasagu dello Stato di Kebbi e uccidendo quasi 100 persone. Insomma, la corsa globale verso la sostenibilità ambientale potrebbe divenire nuovo driver geopolitico in grado di dettare agende e risultati elettorali. Ma anche campagne di destabilizzazione.

Con sullo sfondo quanto prospettato da questo grafico,

Fonte: Nordea

elaborato dal team di Nordea: l’aumento dei prezzi delle materie prime agricole e quindi dei beni alimentari (già in atto a livelli record, come confermato dai dati della Fao), esattamente come nel 2011 per le primavere arabe, rischia di tramutarsi in ulteriore detonatore di incertezza politica, tracciata nel grafico dalla linea azzurra del Geopolitical Risk Index. Nemmeno a dirlo, la povertà cronica di determinate aree del mondo offre interi depositi di benzina da gettare sul fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA